何孔敬:我和朱德熙的恋爱故事

父亲派我送朱先生到陆家营去。时间是1941年冬天。

那几年日本飞机时常到昆明来轰炸,很多人家都疏散到了郊区。我们家疏散在陆家营。陆家营在昆明西南郊,离城约十七八里。德熙到我们家是来当家庭教师的,主要是教我的弟弟孔先。

干吗要派我送朱先生呢!我跟他又不认识!我觉得很别扭,不自在。我不说话。东张西望看风景。倒是德熙先开了口:“我该叫你什么呢?”

“就叫我何孔敬吧。”

这是我们说的第一句话。

一句普通的,忘不了的话。

十七八里,不知不觉就走完了。听到鸡叫,陆家营到了。

昆明的冬天一点都不冷。十七八里竟走得我浑身是汗。我看了看德熙,额头上亮晶晶的,他大概也很热。

德熙那天穿了灰色的长袍,围了浅灰色的围巾,拎着一袋书,揿着头,不时用手指掠掠浓密的头发,手里拄着一根棕竹手杖。手杖只是个装饰品,拄着好玩而已。德熙那时还很年轻,用不着拄手杖助步。西南联大的师生很多是拄手杖的。这是一时风气。我觉得这位“先生”很潇洒,且有一种风度。

朱先生到我家来当家庭教师,是我在夜校实习班的洪老师推荐的。夜校的老师很多是西南联大的学生。

母亲把朱先生接进家里。孔先向先生行礼,他们算是师生了。

德熙和我一家人都相处得很好。他为人随和,不挑剔,从来不提什么要求。我母亲尤其喜欢他,说:“德熙人缘好。”

我还在城里读书,星期六才回陆家营。

我还是老脾气,见了生人很拘谨,很腼腆,面红耳赤,说不出话来。只有遇到一道几何难题,急得搔耳挠腮,才硬着头皮向德熙请教。

后来渐渐熟了。

有时我们到田野里去走走,坐在高高的田埂上纵目眺望。昆明的天气真是“秋尽江南草未凋”,到处都还开着野花,不时有不知名的小鸟飞鸣而过。我们每回都作一些漫无边际的闲话。

德熙问我课外看什么书,看不看翻译小说。我说:“看,记不住,尤其是外国人的名字,那么长!”――“那是你看少了,不习惯。”

我说我受的教育不连贯。小学上的是教会学校,又是插班生。后来初中、高中,功课越来越深,代数、几何、物理、化学……赶不上,很愁。德熙说:“我可以教你,愁什么!”

昆明冬天的太阳晒得我们很暖和。

德熙讲解真是清楚。常常一道题,我在五里雾中乱转,德熙三言两语,就顿时使我豁然开朗,明白了。他是我见过的最好的老师。

我很奇怪,他是中文系的,为什么理科也是这样好呢?德熙说:“我原来对物理有兴趣,后来对古文产生兴趣,才转了系。”――“古文字?我们语文书里提到象形文字,是不是一回事?”――“你有兴趣,可以到我那里来看看。”

陆家营有一座小桥。德熙住在桥东,我母亲住在桥西。德熙每天过桥来吃饭。我从来没到他屋里去过。楼上楼下住着我的一些伙伴,我怕他们散布流言蜚语。那年德熙二十一,我比他小四岁。

我决定跟德熙到他的住处去看看。

他写了很多战国文字,到处都是。这对我简直是天书。他让我坐在桌边看这些不可思议的字,说:“你看这个字多美!要知道一个字的来龙去脉,得做很多考证,很有意思。”

很有意思?

德熙后来在古文字研究上取得很大成就。他说:“我在联大的时候,并没有想做一个什么人,只是兴之所在,刻苦钻研。”他的好朋友汪曾祺在《怀念德熙》文中说德熙的治学完全是超功利的。这一点我知道得最清楚,也知道得最早。

沉在学术里,忘记了这个世界,也忘记了自己,德熙的形象印进了我的心,怎么拂也拂不去。

德熙每星期进城一次,听听课,办一点自己的事,其余时间都是在陆家营度过的。他在陆家营住了两年,和我们像一家人了。

1943年以后,德熙搬进了城。在文林街地藏寺巷租了一间屋子,在楼上。我隔一段时间去看看他。我去了,他就提了一个有铜提手的直筒形的瓷茶壶去灌一壶水,买几个烧饼。我们就喝清茶,啃烧饼。烧饼很好吃。德熙的同学一见德熙出来灌水,就知道:何孔敬来了。他们就不来打扰。我们的关系在德熙的朋友当中已经不是什么秘密。

德熙表示愿意和我一同生活,等待我的回答。

我把我的心事和母亲说了,母亲同意。父亲反对。我很小的时候,他就把我许给了他的一个朋友当儿媳,他觉得退了亲,面子上不好看。我的婚事在我们家掀起了轩然大波。我坚决要退了那门亲事,和德熙结婚。父亲终于同意了,我毕竟是他唯一的女儿呀。我一生做事还没有一次这样的有决断。父亲请联大中文系教授唐兰、物理系教授王竹溪来见了面(他大概觉得这样才是“明媒正娶”),又接到德熙母亲的亲笔信,同意德熙和我结婚,事情就算定了。

父亲不同意“一切从简”,他要用传统方式操办婚礼。布置了一个喜堂,摆了几桌酒席。正面案子上放着唐兰先生送我们的一幅字。王竹溪先生作为男方家长代表主婚(王先生是德熙的舅舅彭桓武在清华的同窗好友,也是德熙的物理老师)。来了很多客人,父亲的同乡、朋友,德熙的同学,喜气洋洋。祖母和母亲乐得合不上嘴。

我那天穿了白缎子礼服,拖地白纱,白皮鞋。亲人刻意地为我烫了发,淡淡地化了妆,可以说是天然不俗。客人散尽,德熙怔怔地望着我出神,他觉得昨天,今天,竟是两个模样,他深情地悄悄说:“真美!可惜好端端的辫子给剪掉了。”

我们坐了扎了红彩球的小汽车回我们的新居,曾祺同车陪我们到钱局街染布巷。那天下了小雨,到了门口第一件事是拆车上被雨淋湿了的彩绸。

上了楼,把唐先生写的字挂上,字是用金文字体写在朱红蜡笺上的,写的是《诗经》开头的四句:关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。德熙是君子,我是淑女!

我很幸福。

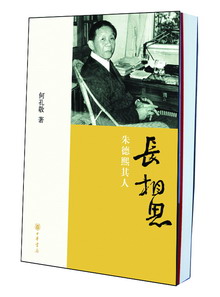

《长相思》,何孔敬著,中华书局2007年10月第一版,36.00元