故宫里的手艺人:在给故宫文物治病的高手

武杰

机器的轰鸣声、剪刀划过纸张的声音、硬刷子在木头上的沙沙声……纪录片《我在故宫修文物》的刚开始,就展现了一个貌似装修房屋一样的现场。

作为目前唯一一部拍摄故宫稀世文物修复故事的大型纪录片,《我在故宫修文物》用新颖的视角走进古老的故宫,第一次系统地梳理了文物修复的历史源流,揭秘世界顶级文物的“复活”技术。

5年前,《我在故宫修文物》的制片人、清华大学新闻与传播学院教授雷建军走进故宫,编写了10万字的有关故宫文物修复的调查报告,他希望拍摄故 宫里的手艺人,做一个真正体现当代故宫的片子。于是,3集纪录片《我在故宫修文物》诞生了,该片最近在中央电视台纪录频道(CCTV9)播出。

给文物“治病”

故宫西北角有几排房子,与坐北朝南敞亮的宫殿不一样,这几排房子东西排列,被称为西三所。昔日这里是冷宫,如今这里是故宫博物院文保科技部的办公场所,里面几十位技艺精湛的修复专家便是纪录片《我在故宫修文物》的主人公。

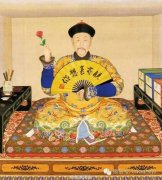

2015年,成立于1925年的故宫博物院迎来了90周年华诞。为此,故宫博物院在2015年陆续举办了一系列重量级展览——石渠宝笈特展、故宫博物院汝窑瓷器展、清代万寿盛典展等。

其中有一个特殊的展览是位于故宫神武门城楼的“文物保护修复技艺特展”。特展是故宫博物院首度举办以文物保护修复为主题的修复技艺和成果展,展 览分为古书画装裱与修复、木器修复、纺织品文物修复、漆器修复、陶瓷修复、囊匣设计制作、钟表修复和百宝镶嵌修复等11个单元。每个单元从代表性的修复案 例出发,以展陈修复后的实物为主体,从文物损伤状况、技艺、传承谱系、文物修复过程等几方面进行梳理与展示。

故宫浩瀚的文物收藏及庞大的古建筑群之所以能历经风霜仍以“如初”的面貌示人,正是缘于故宫博物院已传承60载的文物保护、修复技艺。

这些经过修复的文物出自何人之手,其实并非人们想象中正襟危坐、不苟言笑的老者。在这一群人中,即使年近60岁的老师傅,看起来也只有40多 岁。《我在故宫修文物》的导演叶君说,与人们想象中的气氛肃穆、战战兢兢面对文物的状况不同,修复国之瑰宝的现场很日常化,“这些老师傅在宫墙里,环境安 静,生活节奏慢,每天看着这些赏心悦目的东西,自然年轻”。

从故宫地库里取出来的屏风已经封存了近300年,珍贵的紫檀木边框,彰显财富的螺钿镶嵌,镶铜寿字,在经年累积的尘土下,隐隐若现。如果没有修复师们精湛的技艺,这些曾经华贵无比的屏风,还会以这个模样,继续在故宫某个角落里残破下去。

他们视自己为普通的故宫工作人员,但其实,他们是顶级的文物修复专家,是给故宫文物“治病”的医生。他们的着装言谈与我们无异,同时生活在工业时代,但他们的手艺,却有几千年的生命了。

他们师傅的师傅,是中国古代“士农工商”中的“工”,如今这里依然保留着师徒制。

2015年初,故宫博物院想拍摄一部关于“工匠”的纪录片,曾经参与过《故宫100》的导演叶君顺理成章地成为此次拍摄的导演。

《我在故宫修文物》的出品人萧寒说,在创作的时候就明确,这部纪录片要做的不仅仅是故宫里的物件,还有这群文物背后的手艺人,希望打动观众的是有感情、有温度、有情趣的人。

为了呈现出现代化的故宫,叶君和他的团队在故宫里拍摄了近4个月。师傅们以为他们呆几天就会走。当时正值春夏,这群年轻人却像“苍蝇”一样,天天都在。

叶君说,他也曾拍过几天就完事的纪录片,但是人物都是扁平化的,“这次是纪实纪录片,需要长时间的拍摄,很短的时间师傅们也很难掏心掏肺”。故宫里的人给叶君取了个外号——“叶问”,一个姓叶的,总是问这问那的人。

与修复的师傅们同劳动、同吃饭、同聊天,这支拍摄团队不仅获得了师傅们的信任,有些还成为朋友。故宫里严格遵守朝八晚五的工作时间,纪录片的工作团队却不会在5点收工,只要师傅们不反感,下班后还要跟着。

于是镜头里,儒雅内敛、开朗外向、年轻活泼,各具特点的修复师们展现了故宫的另一面。也因此,一个青春化,让年轻人看得下去的纪录片便产生了。

故宫匠人

故宫有严格的文物保护制度,每天早晨上班,文保科技部的师傅们都要打开7道大门。民间流传一种说法,故宫夜里闹鬼,所以早来的人应该吆喝,一声“走着”在空荡的故宫上空回响。

青铜组的王有亮师傅说,其实是怕晚上没人,开门的时候这里面有黄鼠狼、野猫之类的小动物,噌的一下窜出来。

故宫里几只花色各异的猫,也许就是宫廷御猫的后代。拿出猫粮,喂喂院里的几只野猫,师傅们一天的修复工作就开始了。

为了给故宫博物院建院90年献礼,寿康宫将完成“史上最强”复原。时隔244年,200多件曾经深藏故宫库房的珍宝,将重回寿康宫。

王有亮和徒弟高飞负责寿康宫里一件号称世界上体量最大的海南黄花梨柜子的修复。柜子里的暗格曾经藏着上百件的珍宝,经过擦拭,柜门上的金属拉手再次熠熠生辉。

身穿蓝色大褂的王有亮,坐在柜子对面的床榻上,看着身着现代迷彩装的徒弟高飞爬上梯子,完成高处的工作。纪录片中,有这样一句解说词:乾隆的生母,当年也许就像这样,坐在这里欣赏过自己的柜子。钟表组的王津师傅,也曾在钟表馆里这样看着自己修复的一座座钟表。

儒雅沉稳的王津说,故宫收藏了世界各地的精品,一些大型英国钟表,大英博物馆都没有,故宫的钟表藏品或者件数在世界都是独一无二的。参观者无法看见这些钟表最美的样子,让一辈子都在故宫修复钟表的王津遗憾不已。

对于自己修复的文物,师傅们常常要这样观赏很久,赞叹古人精湛的技术,也自豪自己的修复技艺。

故宫90周年的展览中,慈宁宫里有一尊辽金时期的木雕菩萨像,原本是断了指头的,木器组的屈峰、史连仓和谢扬帆师徒的工作是根据断痕、形态用原本的材料做出缺出,进行修复。

在木器组的办公室里,屈峰和同事们一边忙着手中的雕刻,一边说道,文物跟人一样,故宫里这些东西是有生命的,人在制物的过程中,总是要把自己融入到里面去。“在世上走一遭,都想留点什么,才有自己的价值。”屈峰说。

很多人认为文物修复者的价值,是把文物修好,屈峰认为不见得是这么简单,修文物的过程中,修复者跟它的交流,对它的体悟,其实也是把自己融到里头了。

叶君在解说词里写到,修复文物,是穿越古今、与百年之前的人进行对话的一种特殊职业和特殊生命体验。

看着修复完毕的木雕菩萨像被运走,史连仓和谢扬帆师徒站在门口,依依不舍。