2016年9期《散文选刊》抢先看

卷 首

散文要发乎真情,但不要矫情

⊙贾平凹

警惕“常写常不新”,散文观要改变

我在初学写作时,是喜欢古典与文人笔记那一路的,近些年来,又有意识地避开一些明清时期的东西,担心写得太轻太柔,就向汉以前的东西靠近。

我第一次读《古文观止》的时候,喜欢张岱和归有光的作品,里面有两三篇。我读的时候,就感觉文章好得很。后来就想收集他俩的全部作品来读。我就把张岱、归有光的文集找来,很厚的。看了一遍后,发现也就是《古文观止》里的几篇散文特别好。他们一生就写了这几篇散文,当时我很吃惊。我说,为什么这几篇能写得那么好?他们大量的还是诗啊、词啊,谈天说地的文章。真正的抒情散文,就那么两三篇,全部收入《古文观止》里了。老抒情,哪有那么多情要抒?大量的还是关于人生的、社会的内容,在这基础上,有感情要抒发了,写上一两篇,就写成了。如果一辈子写散文,还是按原先的那种套路写,唯美的、抒情的,把路子越走越窄的那种,也就没什么可写的了。

我接触过许多画家,那些画家一上班就在那里画。我也问过一些画家:“有没有没什么可画的时候呢?”他说,是没什么可画,但这是我的工作,每天还得拿起笔。后来一位老画家讲:“常画常不新。”我想,恐怕专写散文,也会常写常不新。我不主张把散文老是当作小品文和散文诗去写。散文观要改变。上世纪五十年代的散文路子要改变。估计现在的散文家都不愿意写这种东西了。

没有真正的触动,就不要写散文

我从不主张专门写散文,那样容易越写路越窄。我也说过这样的话:如果小说是一本戏曲,散文就类似戏曲中的那些唱段。古代戏曲中的唱段很多都是心理描写。散文写作有无限的可能性,但真情是最基本的,也是最重要的,没有真正触动你的东西,没有你体会的东西,就不要写散文。它如现在的摄影一样,人人都会,但要拍摄出好东西,又不是每个人都可以的。

针对一味抒情唯美,我提出“大散文”

在我原先办刊物的时候,是有个想法,小说界的革命较早,革命的力量也特别大。在小说界,你几年不写就没人知道了,旧小说的观念不停在变。但你写过几篇有名的散文,几十年后还有人知道你,这说明散文界革命成分太少。我一直在想,散文界也应该来一场革命。

我在办《美文》杂志的时候,提出“大散文”写作。“大散文”当时是从体裁和作品境界两个方面来强调。当然,这概念还有些大而无当,不好把握。现在大家对散文的看法,据我观察,基本上都是统一的,也不可能再写那些花花草草的,或者是那些太小的东西。原来《美文》提出“大散文”的时候,也有不同的争议。争议最多的,就是关于“抒情”。一谈散文,好像就是类似当年杨朔的散文,就是抒情的,特别讲究,特别唯美的散文。当然,那种散文主张,好是好,但写得时间长了,就越写越矫情了。

域 外

软 砖 头⊙吴亿伟

方向盘在手里,

我不习惯。

其实我是怎么都无法掌握这台车的,

窗外的风景走得缓慢,

仿佛是被后头沉重的卫生纸拉着了……

卖卫生纸的

我爸的另一个名字叫作“卖卫生纸的”,我小时候就知道了,倒是他真正的名字一直到我比较大的时候,才记得。

这样说来也不对,其实别人也是“明仔、明仔”地叫,但是这名字却像涂满润滑油似的,轻易溜出我的脑子,构不成任何意义。只有“卖卫生纸”这词,才能在我脑子,绘出一个轮廓。

怎样才是卖卫生纸的人,我不知道,但我总想那绝不会是我爸。我爸虽然不高,但是穿起西装还挺有模有样的。那是我第一次在照片中看到他的样子,旁边是我妈披着一袭美丽的婚纱,他们手上拿着一条白色的毛巾,我甚至可以想象我爸帮我妈拭汗的画面,这对璧人将会住进华厦美宅,男主人将提着公文包,每日在城市的高楼里上下班,体面得很。

但是,我爸却常窝在车子里。脱去了西装,他再也没穿过。他拥有一台货车,上头载满了东西,百分之八十都是卫生纸。

虽然我爸说搬进小港的时候,我们家还没有开始卖卫生纸,但从我有印象开始,我们家楼下就像是一个黑漆漆的黑盒子,灯一打开,一个个大箱子叠高到天花板,靠着东边的墙,里面是一串五包的卫生纸。每天晚上,时间一到,我得下楼关灯去。那是极为恐怖的一件事。楼下平常亮着灯就已够吓人了,没规律的闪烁,像充满邪气的眼睛虎视眈眈。我总在二楼窥探许久才肯下楼,那该死的想象力却在此时发挥出极限,残杀地球人的外星怪物和阴司摄魂小鬼纷纷出笼,连日本人头蛇身女鬼都出来打招呼了。加快脚步,看准开关,准备以不到一秒的时间关灯转身上楼,但该死,一切总无法如愿,没摸着,急着在墙上乱敲乱打。瞬间,四周暗了,啪哒一声没命往上跑,但距离怎么加倍了,一秒跟一分钟同样长。气喘吁吁逃回楼上,我爸只是冷冷丢下一句: “有什么好怕的。”

或许我爸就看准我这点,顺势下令没事不要出门,铁门深锁,说是楼下都是货物又黑暗,危险,如果把门打开小偷来了都不知道。下课回来,我只能乖乖待在楼上。很长一段时间,所谓“外面”就是三坪不到的阳台,在上头拍球、吹泡泡、玩飞机,但更多时候,我蹲坐在栏杆间的小空隔,伸出两只脚悬空,看着邻居在底下玩儿游戏,闪电滴滴和土地公土地婆,他们唤我,我只能摇头说不行,好几次跟我爸抗议,但那“卖卫生纸的”爸谅我没那个气力卷起铁门,还故作开明状说随便你啊。

成为一位“卖卫生纸的”小孩,首先要学会的,便是这两件事:不怕黑、不怕孤独。但我始终搞不懂,于是呢喃着为什么自己的家总是和别人不一样,人家一楼是窗明几净有落地窗和大酒柜的客厅饭厅和厨房,我家却是灰尘满布天花板垂着蜘蛛网里头堆着一个个大纸箱。下课回来,只能在箱子间的空隙找到上楼的路,当然,还外加一些刺鼻的清洁精,每每上楼前,总会嗅到一股味道,一个喷嚏,啊,怎么欢迎我的,净是这些东西哪。

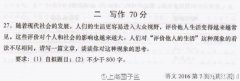

![[头条]:2016湖南高考作文题出炉 漫画作文 与分数有关](http://www.xigushan.com/uploads/allimg/160713/051FD3S_lit.jpg)