2016年9期《散文选刊》抢先看(2)

我当然无法像广告里那只黄金猎犬一样,在卫生纸堆当中跳跃奔跑,还那么幸福洋溢。但我家倒是不会有缺少寝具的烦恼,我爸习惯睡在卫生纸上,说比枕头还舒服。有段时间,全家还真的睡起卫生纸来了,打开一串卫生纸,每个人分几包,习惯睡高的垫两包,翻来覆去并排放,但我抵死不从,硬生生睡在木板上。我爸说,这样头会扁,但我才不管,于是现今的扁头样谁都怪不得。

是吗?我敲打装满卫生纸的箱子愤愤地问。童年时光总是与这些柔软的白色纸张纠缠不清,实在不懂我爸为何放着那么多好工作不做,在台湾经济疯狂起飞的当下,选择开宣传车,沿街大声播着广告词:卫生纸、卫生纸,一串五十元,不给中盘赚一手。每当有人问我我爸在干吗的时候,我迟疑一阵,然后说卖东西的,笑着,我最痛恨不识相的家伙再问下去,卖什么的?我支支吾吾回答:卫生纸。而同时,我知道我们脑中浮出的是同一个画面,一个身体佝偻的老人吃力地踏着脚踏车,后头摆着几串卫生纸,沿街叫卖,他的衣衫褴褛。除了卖卫生纸外,他可能还会到垃圾堆捡破烂。我知道我爸不是这样,正要解释之时,那人却不问了,硬生生打断我的话语。

见到我,村里的人就会说:“噢,那个卖卫生纸的儿子嘛!”这个称谓比我的名字来得有用——“卖卫生纸的儿子”,走到哪都没人知道我的真名。但这听来多奇怪,总是在人裤底来去或嘴边擦拭的清洁用品,竟成了我的代号。知道家里卖卫生纸,邻居还顺道要我拿几串来卖,或是托我转告,他家缺了多少卫生纸。这称号我不愿意拥有,但我爸可得意了,逢人就介绍:这是我儿子。这么大了?还好啦!大人间公关的对话,我总在课堂里隐藏。父亲职业栏上只须填上一个字,偷偷吁一口气,写上“商”字然后交出去,暗自庆幸不用像个人数据一样巨细靡遗:名字、家庭状况到拿手科目、兴趣,什么都得据实禀告。

我爸从来不知道我的心情,他还是很快乐地当他的“卖卫生纸的”,我爸喜欢开着车到处跑,如广告说的,“一台车凸归台湾”,虽然没有“凸归台湾”,整个南台湾他倒是跑得熟透。每到一处,便热切与人来往,这个性使他出名,许多地方知道他这个卖卫生纸的。他说,卫生纸,让他跑遍大江南北,认识许多朋友。

卫生纸可以让人结识朋友?不是亲眼所见我不太相信。走过山间、小村,一串五十元的卫生纸的确引来许多人。当他转开喇叭,宣传词刺刺地在四处回荡,家庭主妇停止了工作,踅出老家,招手要买;平常在家无所事事的老人,如临救星一般,颤颤弯着腰、步伐沉重地往他走来,解解闷积的购买欲;还有一些小孩子,轻快跑来,他妈妈要他买个十串卫生纸回去,一瞬间,俨然一个小村都凝聚在这些卫生纸上。老人说: “你的卫生纸很好用,又便宜,五十元一包,反正用来擦屁股的干吗买那么好。一百多块的太浪费了。”我爸总腼腆地说: “谢谢!”笑得很高兴。

因此我爸车上的卫生纸大多不是在电视上一而再再而三出现的牌子,而我也很少有机会摸到电视上所谓柔柔亮亮的“纯洁”“春风”,我问他:怎么不卖这些有名气的卫生纸?他说:太贵没人会买。

然后又重复一遍老人的话:反正擦屁股用的干吗买那么好?

钞 票

我爸会转业去卖卫生纸,是被一沓钞票吸引。

那时他的水饺生意并不好,也不知道怎么解决这个问题。有一个同样开车、贩卖清洁用品的商人,长得像我三叔,脸圆圆,眼睛大大,中等身材,穿着白色衬衫,我爸虽然跟他不熟,但偶尔见到面会打打招呼。一天傍晚,两个人在砖仔窑巧遇,停在路边随口聊了起来,我爸望着他的大发财车,上面载有卫生纸、洗发精等清洁用品,才四五点,货物快清空了,跟他车上满满水饺不一样。那人说着今天卖得差不多,待会儿就要回去休息了,接着从口袋里拿出厚厚一沓钞票数着,一张两张三张四张……。我爸看在眼里,想到自己口袋里钞票寥寥无几,根本不需要花什么时间算。

然后他就决定了。他也要这些货品装满车,然后再把满满口袋的钞票载回来。

地 图

我爸车上还有一张年代久远的“台湾省地图”,那是他做生意必备品,我爸并不需要那种很详细的乡镇地图,他信仰的是各个道路的编号和路人的嘴巴,只要知道台几线,循着地图指示寻找,便能知道这条路通往何方,不怕迷路。小时候坐在我爸车上,窗外流过各种陌生的风景,总会感到紧张,心想我爸真的知道回家的路吗?但撇头望去,不论在哪儿,我爸一向神色自若,无事一般地执着方向盘向前,他总能将窗外景色变回熟悉,所有曲折复杂的紧张都化成悠哉游哉的安心,原来这一切,都得力于地图上那些密密麻麻的红色道路指示线。

地图上的红线,看起来就像血管,交错复杂,由北到南布满台湾,我爸成天就在这些血管走闯,像红血球一样运送物品,不论是宽敞明亮的国道省道大动脉、狭窄阴暗的乡道静脉,甚至是特别狭隘的山间小村微血管。每到晚上,我爸从那些血管回到家里,我们家是一个持续跳跃的心脏,是他的基地,补满他所有的能量,准备隔日一早,油门一踩,开始另一天行动的路程,到所有需要的地方,卸下一车又一车的清洁用品。

这些日常用品是他的日常,陪伴他的时间更甚于我们。他们一起走遍大江南北,离车的货品除了换取现实的金钱,更以物易物交易了抽象多样的世界,全都存放在他的眼帘与记忆里。这世界过于庞大复杂,我爸无法携带沿途景物返家向我们述说,只好化约于地图里,用语言还原缤纷的空间。每到说话时候,他打开黄色的眼镜盒,将银白框的眼镜挂上鼻梁,与黝黑的肌肤形成对比,接着,他的手指循着红线,在地图上轻轻移动,仿佛进行一种特殊的仪式,展现专属他与地图之间的魔力。我喜欢看着我爸眯着眼睛,皱眉寻找自己的身影,地图上的数字对他来说有点小了,他透过我的眼睛确定这一条条路线的身世,这是台十七线吗?有一条从万峦到东港的支线地图上有画出来吗?所有的线条瞬间长出花草,还有蓝天白云陪衬。

我有时跟着他一同触摸地图,像触摸一则传说,我爸一言一语,将平面地图说成了立体世界。他曾独自开着宣传车驶入高雄大社通往旗山的省道,看到如“月世界”一般的景观,道路两侧不是葱郁的树林,而是一片光溜溜的山崖,有棱有角的灰色山壁,像是长了犄角的动物,蛰伏着,不知何时便会猛然一动,吞食所有往来的车辆。我爸小心翼翼地驶过这段路程——在地图上不过五公分的小曲线——胆战心惊,却也被如此景色迷住。

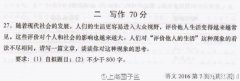

![[头条]:2016湖南高考作文题出炉 漫画作文 与分数有关](http://www.xigushan.com/uploads/allimg/160713/051FD3S_lit.jpg)